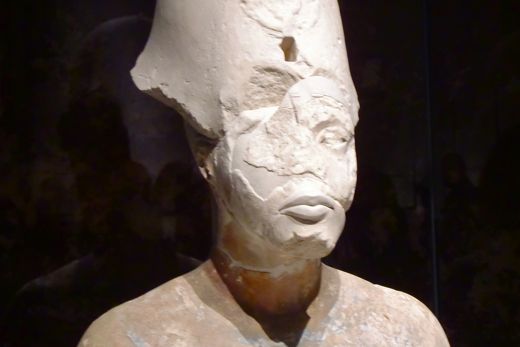

Ägyptischer Herrscher mit

zerschlagenem Gesicht: Echnaton

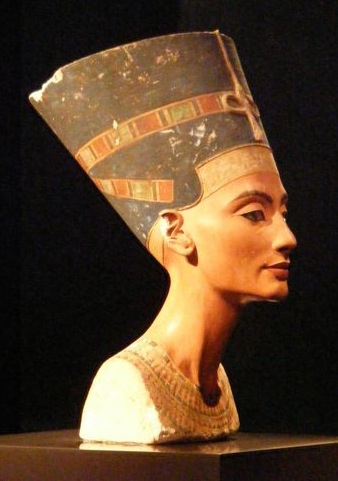

Nofretete und ihre Stadt

Berlin feiert das 100. Grabungsjubiläum mit der Ausstellung "Im Licht von Amarna". Sie rekonstruiert das Umfeld, in dem die berühmte Büste der Nofretete 1912 gefunden wurden.

Von Elke Linda Buchholz

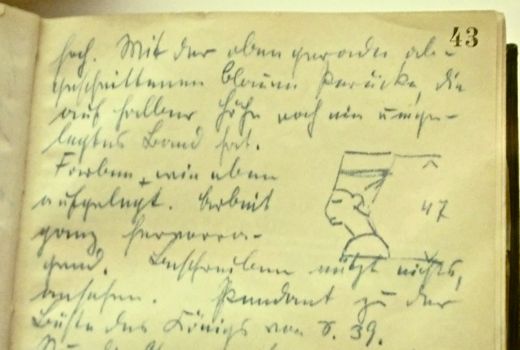

Der

6. Dezember 1912 war ein "Duseltag" für den Archäologen Ludwig Borchardt,

wie er in sein Grabungstagebuch notiert. Das Stück, das er an diesem

Tag aus dem Wüstensand barg, war so ungewöhnlich, dass dem sonst so

sachlichen Wissenschaftler die Worte fehlten: "Beschreiben nützt

nichts, ansehen", kritzelte er neben eine Handskizze der Büste. Dass an

dieser Stelle mit spannenden Funden zu rechnen war, hatte das

Archäologenteam bereits vermutet. Unvollendete Skulpturen deuteten

darauf, dass sich hier eine Bildhauerwerkstatt befunden haben musste.

In einer ehemaligen Abfallgrube stieß man auf eine zerbrochene

Pferdescheuklappe aus Elfenbein und entzifferte darauf den eingeritzten

Namen des Künstlers: Thutmosis. Er gilt als Schöpfer der Nofretete.

Der

6. Dezember 1912 war ein "Duseltag" für den Archäologen Ludwig Borchardt,

wie er in sein Grabungstagebuch notiert. Das Stück, das er an diesem

Tag aus dem Wüstensand barg, war so ungewöhnlich, dass dem sonst so

sachlichen Wissenschaftler die Worte fehlten: "Beschreiben nützt

nichts, ansehen", kritzelte er neben eine Handskizze der Büste. Dass an

dieser Stelle mit spannenden Funden zu rechnen war, hatte das

Archäologenteam bereits vermutet. Unvollendete Skulpturen deuteten

darauf, dass sich hier eine Bildhauerwerkstatt befunden haben musste.

In einer ehemaligen Abfallgrube stieß man auf eine zerbrochene

Pferdescheuklappe aus Elfenbein und entzifferte darauf den eingeritzten

Namen des Künstlers: Thutmosis. Er gilt als Schöpfer der Nofretete.Zum 100. Fundjubiläum macht Friederike Seyfried, die Chefin des Ägyptischen Museums, der Königin ein besonderes Geschenk. Sie gönnt ihr eine imaginäre Reise zurück in ihre Zeit vor 3200 Jahren, in den Alltag ihrer Stadt Amarna. Natürlich: die kostbare, fragile Büste steht unverrückbar wie immer unter ihrem Glassturz in der Nordkuppel des Neuen Museums, von Seyfrieds Vorgänger Dietrich Wildung als Star der Sammlung auratisch ins Licht gesetzt. Niemals wird sie diesen Platz verlassen. Hoheitsvoll wie immer empfängt sie die Huldigung ihrer Bewunderer. Doch die Räume rundum wurden freigeräumt, um zum ersten Mal all das auszubreiten, was die Amarna-Grabung 1912-13 sonst noch zu Tage förderte. Aus den seit Jahrzehnten nur grob vorsortierten Bruchstücke konnten ganze Gefäße neu zusammengepuzzelt werden.

Die Exponatliste umfasst über 1000 Nummern. Statt die Objekte wie

bisher als zeitenthobene Kunstwerke zu inszenieren, nimmt Seyfried den

Besucher mit zu einer archäologischen Entdeckungstour. Was aßen die

Menschen? Woran glaubten sie? Wie wurden die ausgelatschten Ledersohlen

gefertigt und welche Werkzeuge nahmen die Metallhandwerker zur Hand?

Tiefblaue Kacheln und farbige Pflanzenornamente lassen den Wohnkomfort

ahnen. Um dem Geheimnis der berühmten, blauen Amarna-Keramik auf die

Spur zu kommen, haben sich experimentelle Archäologen selbst an die

Töpferscheibe gesetzt. Über allem wacht, ins Monumentalformat

vergrößert, ein Reliefbild des Herrschers Echnaton und seiner Gattin

Nofretete. Sie waren die Gründer dieser Kultur.

Die Exponatliste umfasst über 1000 Nummern. Statt die Objekte wie

bisher als zeitenthobene Kunstwerke zu inszenieren, nimmt Seyfried den

Besucher mit zu einer archäologischen Entdeckungstour. Was aßen die

Menschen? Woran glaubten sie? Wie wurden die ausgelatschten Ledersohlen

gefertigt und welche Werkzeuge nahmen die Metallhandwerker zur Hand?

Tiefblaue Kacheln und farbige Pflanzenornamente lassen den Wohnkomfort

ahnen. Um dem Geheimnis der berühmten, blauen Amarna-Keramik auf die

Spur zu kommen, haben sich experimentelle Archäologen selbst an die

Töpferscheibe gesetzt. Über allem wacht, ins Monumentalformat

vergrößert, ein Reliefbild des Herrschers Echnaton und seiner Gattin

Nofretete. Sie waren die Gründer dieser Kultur. Pharao Echnaton erbaute seine neue Hauptstadt Achet-Aton, heute Tell el-Amarna oder kurz Amarna genannt, buchstäblich aus dem Nichts, auf einem schmalen fruchtbaren Landstreifen am Nilufer. In die aufragenden Wüstenfelsen rundum ließ er Reliefstelen als Zeichen seiner Herrschaft meißeln: Darauf zeigt er sich gleichberechtigt mit seiner Gattin Nofretete unter den Strahlen einer riesigen Sonnenscheibe. Sie war das Emblem einer neuen Religion, der ersten monotheistischen Religion überhaupt. Allein die Kraft des Lichts, Aton, sollte fortan angebetet werden. Alle alten, tiergestaltigen Götter wurden abgeschafft. Doch so schnell wie Echnatons Stadt entstand, so rasch verschwand sie. Schon der übernächste Pharao Tutanchamun verlegte die Hauptstadt nach Memphis und inthronisierte wieder die alten Götter. Amun statt Aton.

Alles was zu schwer, zu unhandlich, wertlos oder zerbrochen war, ließen

die Einwohner in der aufgegebenen Stadt Amarna zurück: Was die

Ausstellung zeigt, ist der Bodensatz einer Kultur, die nur 13 Jahre

existierte. Wie radikal die Ablehnung Echnatons und seiner

Sonnenreligion nach seinem Tod war, zeigt eine schwer misshandelte,

lebensgroße Porträtbüste des Pharao. Sein Gesicht wurde mit brutalen

Schlägen zerstört. Einst war das Stück so fein ausgearbeitet und

realistisch bemalt wie ihr Pendant: die Büste der Nofretete. Beide

wurden am selben Tag in derselben Kammer der Thutmosis-Werkstatt

gefunden. Ob es Bildhauermodelle waren oder doch eigenständige

Skulpturen kurz vor der Vollendung, weiß die Wissenschaft bis heute

nicht zu sagen. Über ein Dutzend Gipsköpfe, mehrere Varianten von

Nofretete und ihren Verwandten in allen Größen und feinster Qualität,

dazu Bohrköpfe und Modellierwerkzeug: Im Fundus der Thutmosis-Werkstatt

wird die serielle Arbeitsweise und überragende Qualität dieses Ateliers

deutlich.

Alles was zu schwer, zu unhandlich, wertlos oder zerbrochen war, ließen

die Einwohner in der aufgegebenen Stadt Amarna zurück: Was die

Ausstellung zeigt, ist der Bodensatz einer Kultur, die nur 13 Jahre

existierte. Wie radikal die Ablehnung Echnatons und seiner

Sonnenreligion nach seinem Tod war, zeigt eine schwer misshandelte,

lebensgroße Porträtbüste des Pharao. Sein Gesicht wurde mit brutalen

Schlägen zerstört. Einst war das Stück so fein ausgearbeitet und

realistisch bemalt wie ihr Pendant: die Büste der Nofretete. Beide

wurden am selben Tag in derselben Kammer der Thutmosis-Werkstatt

gefunden. Ob es Bildhauermodelle waren oder doch eigenständige

Skulpturen kurz vor der Vollendung, weiß die Wissenschaft bis heute

nicht zu sagen. Über ein Dutzend Gipsköpfe, mehrere Varianten von

Nofretete und ihren Verwandten in allen Größen und feinster Qualität,

dazu Bohrköpfe und Modellierwerkzeug: Im Fundus der Thutmosis-Werkstatt

wird die serielle Arbeitsweise und überragende Qualität dieses Ateliers

deutlich. Als 1913, wie damals üblich, die Fundteilung anstand, verschmähte die damals unter französischer Leitung agierende ägyptische Altertümerverwaltung die "bunte Büste" Nofretetes und sicherte sich lieber einen bemaltes Relief als Spitzenstück. Wenig später bereuten die Verantwortlichen ihre Entscheidung. Nach der ersten öffentlichen Präsentation der Schönen 1920 in Berlin liefen die ersten Rückgabeforderungen und Tauschangebote ein. Doch rechtlich war an der Fundteilung nichts zu rütteln. Der Berliner Textilunternehmer und Großmäzen James Simon, der die Grabung komplett aus eigener Tasche finanziert hatte und Inhaber der Grabungslizenz war, durfte sich als rechtmäßiger Eigentümer der Nofretete fühlen. 1920 schenkte Simon den gesamten Amarna-Schatz den Berliner Museen. Friedrike Seyfried hat alle Dokumente noch einmal akribisch durchgearbeitet.

Rückgabeforderungen aus Ägypten sind verstummt, seit der lautstarke Antikenchef der Mubarak-Ära, Zahi Hawass, abgetreten ist. Doch wie sieht es auf der Grabungsstätte aus, in einem Land, wo bürgerkriegsähnliche Zustände drohen? Amarna liegt abseits der großen Städte. Ein Cambridge-Forschungsprojekt setzt die Grabungen fort. Aber auf der Baustelle des geplanten Amarna-Museums am Nilufer in der nahen Stadt Minia ruhen die Arbeiten. Ein halbfertiger Rohbau wartet auf Kooperationspartner und Geldgeber.

AUSSTELLUNG "Im Licht von Amarna

- 100 Jahre Fund der Nofretete" bis 13. April 2013.Ticket-Vorverkauf

online unter: www.imlichtvonamarna.de

AUSSTELLUNG "Im Licht von Amarna

- 100 Jahre Fund der Nofretete" bis 13. April 2013.Ticket-Vorverkauf

online unter: www.imlichtvonamarna.de KATALOG Der Katalog stellt

die großenteils noch nie ausgestellten Funde aus Amarna umfassend vor

(320 Seiten, 250 Abbildungen) und erläutert die Wohn-, Glaubens- und

Arbeitswelten in der Stadt Nofretetes. Auch die Grabung, damals und

heute, sowie die Geschichte der Rückforderungen und die Rezeption der

schönen Königin im 20. Jahrhundert werden aufgerollt.

KATALOG Der Katalog stellt

die großenteils noch nie ausgestellten Funde aus Amarna umfassend vor

(320 Seiten, 250 Abbildungen) und erläutert die Wohn-, Glaubens- und

Arbeitswelten in der Stadt Nofretetes. Auch die Grabung, damals und

heute, sowie die Geschichte der Rückforderungen und die Rezeption der

schönen Königin im 20. Jahrhundert werden aufgerollt.ERSTDRUCK: Stuttgarter Zeitung vom 7. Dezember 2012

© Fotos: Elke Linda Buchholz

AKTUELLER, FARBIGER,

UMFANGREICHER

Die 4. Auflage von Die Zwanziger Jahre in Berlin

hat es in sich! Von Michael Bienert und Elke Linda Buchholz im Berlin Story Verlag, 312 Seiten, 19,80 Euro MEHR >>>