|

|

|

| Foto:

Michael Bienert |

| Startseite |

PRINZESSINNEN IM SPIEGEL

Die Quadriga auf dem

Brandenburger Tor ist das bekannteste Werk des

Bildhauers Johann Gottfried

Schadow, in der aktuellen Ausstellung auf der Berliner

Museumsinsel aber wird

sie nur am Rande erwähnt. Das letzte runde

Schadow-Jubiläum ist schließlich

noch nicht lange her: Zum 250. Geburtstag vor acht

Jahren widmete das

Stadtmuseum dem Begründer der Berliner Bildhauerschule

des 19. Jahrhunderts die

letzte Retrospektive. In der Alten Nationalgalerie

dreht sich nun alles um Schadows

bis heute beliebtestes Werk, das lebensgroße

Doppelstandbild der preußischen

Prinzessinnen Luise und Friederike. „Bitte berühren“ steht unter dem weiß lackierten Tastmodell am Ausstellungseingang, das die beiden Prinzessinnen in zärtlicher Umschlingung zeigt. Wenn man dagegen klopft, klingt es metallisch und hohl. In ähnlicher Verkleinerung dienten die beiden Schwestern in der Alten Nationalgalerie auch schon mal als Tischdekoration, ausgeführt in weißer Schokolade anlässlich eines Festmahls. Wer hatte damals den Mut, einen der zarten Mädchenarme abzubrechen oder einen Prinzessinnenkopf abzubeißen? Nun hat die Museumspädagogik am Eingang der Schadow-Sonderausstellung eine Kulisse aufgestellt, vor der sich Kunstfreundinnen als „Doppelpack“ fotografieren lassen können: Die preußischen Prinzessinnen sollen auch die Insta- und Tiktok-Welt erobern! Wer zwei Etagen tiefer den

Kunsttempel auf der Museumsinsel betritt,

wird mit einem Schockmoment auf die Sonderschau unterm

Dach hingewiesen. Normalerweise

sind die beiden Prinzessinnen die Topstars in einer

Galerie mit marmorweißen Spitzenwerken

der Berliner Bildhauerschule, die auf den Parcours

durch die Malerei des 19.

Jahrhunderts einstimmt. An gewohnter Stelle steht nun

eine mattbunt

angestrichene Gipskopie der lebensgroßen

Mädchenfiguren wie aus einem billigen

Comic entsprungen. Ein Werk des Konzeptkünstlers

Hans-Peter Feldmann, der

Auratisierungsstrategien des Museumsbetriebs in seinen

Installationen immer neu

hinterfragt. Spieglein,

Spieglein an der Wand Die kostbare Marmorversion der

Prinzessinnengruppe findet

sich nun oben im Schinkelsaal zwischen zwei riesigen

Spiegelwänden. Die

Skulptur teilt sich den weiten Raum mit einer gleich

großen Gipsversion. Diese

diente als Vorlage für die später ausgeführte

Marmorskulptur. Die Spiegelwände erleichtern

die vergleichende Betrachtung von allen Seiten. In

dieser ernüchternden Ballettsaal-Atmosphäre

sieht man die beiden Prinzessinnen unendlich oft

dupliziert. Auch das ein

Angriff auf Seh- und Ausstellungsgewohnheiten. Man

kann das unendlich oft

reproduzierte Werk nicht anschauen, ohne mit dem

Phänomen seiner Vervielfältigung

konfrontiert zu sein. In einer Ecke des Saals stehen

Büsten der Prinzessinnen aus

Ton, Gips und Pappmaché, in einer Ecke anderen liegt

der Vertrag aus, den der

Hofbildhauer Schadow mit einem Kollegen geschlossen

hat, damit dieser die

Gipsfassung der Skulptur in Marmor übertrug. Die

endgültige Ausarbeitung vor

allem der Gesichter und der Mädchenarme behielt

Schadow sich vor. Was ist hier denn nun das

eigentliche Werk, was ist Original,

was Kopie? Eine klare Antwort auf diese Frage gibt es

nicht. Die Gipsfassung

der Mädchengruppe verließ die Schadowsche

Bildhauerwerkstatt bereits 1795 und

wurde auf der alle zwei Jahren stattfindenden Berliner

Kunstausstellung in der

Akademie der Künste gezeigt. Die Gipse wurden also als

fertiges Werk präsentiert

und wahrgenommen. Sie waren damals eine Sensation.

Zwei Jahre später stellte Schadow

dann die vom König in Auftrag gegebene Marmorfassung

aus. Doch bereits die

lebensgroßen Gipsfiguren der Mädchen beruhten

zumindest teilweise auf 3-D-Reproduktionstechniken.

Ganz am Anfang des Prozesses stellte der Bildhauer

zwei Terrakottabüsten der

Mädchenköpfe nach der Natur her. Von diesen wurden

Gipsabgüsse genommen und

diese wiederum in die Ganzfiguren aus Gips eingebaut.

Ob die Prinzessinnen

selbst jemals in der gezeigten Pose Modell gestanden

haben, ist fraglich. Schöner in Gips Spieglein, Spieglein an der Wand,

welche ist nun die

schönste Prinzessin im ganzen Land? Der steinharte,

aber glatt polierte und

leicht transparente Marmor wirkt wie ein

Weichzeichner. Die Gipsfiguren sind nicht

weniger anmutig, trotz oder wegen ihrer rauhen

Oberfläche. Sie wirken nahbarer,

man sieht Spuren von Arbeit und Alterung des

Materials. Das macht die Figuren

noch berührender. Denn Gips ist fast so vergänglich

wie ein Mensch. In einem Nebenkabinett liegt

demonstrativ ein „Skulpturen-Blasebalg“

in einer Vitrine. Ein Werkzeug zum Wegpusten von

Staub, der sich auf den Gipsen

absetzt und ihn mit der Zeit alt aussehen lässt.

Feucht abputzen sollte man sie

besser nicht. Also wurden Gipsskulpturen früher gern

übermalt, um sie wieder

hell strahlen zu lassen. Eine Galerie von schwer

geschädigten Gipsbüsten aus

dem Depot demonstriert die Langzeitwirkung von

unsachgemäßen Restaurierungen. Auch

die Gipsprinzessinnen galten im Ergebnis als

unrestaurierbares Werk. In den

letzten drei Jahren wurden sie mit modernsten Methoden

behutsam dem Ursprungszustand

angenähert. Bis zu sieben

Farbschichten tupften Restauratorinnen mit

Wattebäuschen vom Gips des 18.

Jahrhunderts ab. Aus der Restaurierungswerkstatt geht der Blick zurück in Schadows Bildhaueratelier: Wie hat er gearbeitet, was ging in seinem Kopf vor? Mit der Prinzessinnengruppe schrieb er Kunstgeschichte: Sie gilt als erstes skulpturales Doppelporträt historischer Persönlichkeiten. Aber es gab Vorbilder. Von 1785 bis 1787 studierte der junge Schadow in Rom, daher kannte er die Darstellungen der Zwillingsbrüder Castor und Pollux aus der Antike. Ausgestellt sind auch Skulpturen von Frauenpaaren, die sich ähnlich umarmen wie die preußischen Prinzessinnen. Schadow zitiert diese Vorbilder verblüffend genau. Auch die Kinnbinde der Kronprinzessin Luise findet sich bereits bei der antiken „Zingerelle“, die zu Schadows Zeiten in der Villa Borghese ausgestellt war. Der Stoffwickel sollte, so schreibt er es selbst, eine unschöne Schwellung am Hals des Mädchens verdecken. Um 1800 wurde die Kinnbinde zum modisches Accessoire. Ein erotischer Skandal In der Nachahmung der Antike war

Schadow ebenso selbstbewusst wie

sein großer Berliner Zeitgenosse, der Architekt

Schinkel. Damit haben beide

Schule gemacht. Überlieferte Formen und Formeln hat

Schadow frei benutzt und

zeitgenössisch interpretiert. Seine Prinzessinnen im

antiken Gewand sind nicht

als griechische Mythologiewesen kostümiert. Ihre

adlige Herkunft spielen nur

insofern eine Rolle, als die ranghöherer

Kronprinzessin eine etwas aufrechtere

Haltung einnimmt. Die körperliche Intimität der

beiden Schwestern, ihre

Ungezwungenheit ist hier das Thema. Als von

gesellschaftlichen Fesseln befreite

Naturgeschöpfe scheinen sie ganz bei sich. Wenn

überhaupt eine Ideologie, dann

ist es die bürgerliche Verklärung der Natur, die

sich in den beiden

Mädchengestalten materialisiert. Der erotomanische Preußenkönig

Friedrich Wilhelm II. hatte kein

Problem damit, seine Schwiegertochter Luise in fast

durchscheinender Gewandung

den Blicken der Öffentlichkeit preiszugeben. Sein

Sohn, der Ehemann Luises,

ließ die Marmorskulptur nach seiner Krönung in einem

Winkel des Berliner

Stadtschlosses verschwinden. Nicht als die Sinne

reizendes Mädchen sollte Luise

nach ihrem frühen Tod im Gedächtnis bleiben, sondern

als liebende Ehefrau und

tapfere Kämpferin gegen Napoleon. Die Schwester

Friederike wurde wegen ihres

lockeren Lebenswandels vom Hof verstoßen. Erst 1906

war die Prinzessinnengruppe

wieder öffentlich ausgestellt. Schadows virtuose, an der Antike

geschulte Darstellung von

Ungezwungenheit machte trotzdem Schule in der

preußischen Bildhauerei des 19.

Jahrhunderts. Friedrich den Großen porträtierte er

nicht als Heros, sondern als

Spaziergänger mit seinen Windspielen. Die

Ausstellung zeigt zwei seltene Vorstudien

in Ton, sogenannte Bozetti, zu seinem berühmten

Denkmal des Generals von Zieten:

Die klassische Offizierspose ersetzte Schadow durch

die lebensnahe Haltung

eines Feldherrn, der grüblerisch den Kopf in die

Hand stützt, die Beine über

kreuz. Aus dem Heldenbild in antiker Manier wurde

ein Charakterbild. Schadow – ein Rassist? Auf der Suche nach Naturwahrheit widmete

sich Schadow intensiv

einer Pseudowissenschaft, der Phrenologie. Die

Schädelkunde war um 1800 groß in

Mode. Durch exakte Vermessung der Köpfe sollte ein

Rückschluss auf ihren

Inhalt, genauer den Charakter von Menschen möglich

sein. Schadow zeichnete und

vermaß Köpfe in verschiedenen Lebensaltern. Goethe,

von dem Schadow eine wenig

schmeichelhafte Porträtbüste schuf, lehnte dieses

Ansinnen dankend ab. Seine

Studien veröffentlichte Schadow unter dem Titel

„Polyclet“. Als Fortsetzung

erschien 1835 ein Band mit „National-Physiognomien“,

der nicht frei ist von

damals gängigen rassistischen Stereotypen. Auch die

Büste eines „Kaffers“ ist

in der Ausstellung zu sehen. Es handelt sich um das

Porträt eines

Südafrikaners, dessen Kopf als zoologisches Präparat

nach Berlin verschifft worden

war. Schadows ethnologisches Interesse belegen auch

Zeichnungen von den Köpfen

eines Chinesen, eines Hawaiianers, des türkischen

Botschafters in Berlin und

einer schwer übergewichtigen Schweizerin, die auf

Jahrmärkten auftrat. Die

Ausstellungstexte weisen explizit auf die Spuren von

Kolonialismus in diesen

Arbeiten hin, ohne den Künstler einem pauschalen

Rassismusvorwurf auszusetzen. Unter dem

Titel „Berührende Formen“ stellt die Ausstellung die

Schadowsche

Prinzessinnengruppe zuletzt den größeren Kontext der

Darstellung von

Geschwister- und Freundespaare seit dem 18.

Jahrhundert. Der 1764 in Berlin

geborene Bildhauer war ja nicht nur ein Kind des

Zeitalters der Aufklärung,

sondern auch der Empfindsamkeit und der

Freundschaftskulte. Hinreißende

Schwesternporträts des englischen Malers Thomas

Gainsborough belegen die

Zeitstimmung, aus der heraus Schadow die Bildnisse

junger Frauen geschaffen

hat. Johann Friedrich August Tischbein die

preußischen Prinzessinnen in

ähnlicher Haltung gemalt. Vom preußischen

Klassizismus zieht die Ausstellung

eine Linie bis zu einem queeren Porträt zweier

Freunde von Karl Hofer aus den

1920er-Jahren und bis zu einem Tänzerinnenpaar von

Gerhard Marcks in den

1930er-Jahren. Während Marcks sich explizit mit

Schadows Prinzessinnen

auseinandersetzte, ist bei einem Skulpturenpaar von

Henri Laurens nicht klar,

ob er sie gekannt hat. Wie auch immer: Alle diese

Werke sind auf einer

elementaren Ebene miteinander verwandt, denn sie

sprechen ein Urbedürfnis nach

körperlicher Nähe und intimer Verbundenheit zwischen

zwei Menschen an. Und so

bleibt, obwohl diese Ausstellung die schönen

Prinzessinnen auf den Seziertisch

legt, am Ende ein warmes Gefühl. Alte Natioonalgalerie, 21. 10. 2022

bis 19. 2. 2023 Weitere Informationen: https://schadowinberlin.de |

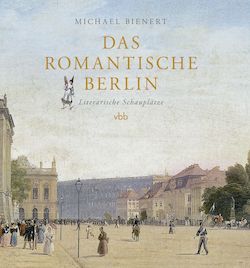

Michael Bienert DAS ROMANTISCHE BERLIN 184 Seiten, 171 Abb., Verlag für Berlin-Brandenburg, 25 € Mehr Infos |

| Stadtführungen | ||

| Bücher |

||

| Lesungen I Vorträge | ||

| Audioguides | ||

| Literatur

und

Kunst |

||

| Chamisso-Forum | ||

| Theaterkritiken | ||

| Ausstellungskritiken | ||

| Reisebilder |

||

| Denkmalschutz |

||

| Aktuelles im Blog |

||

|

||

| Michael

Bienert |

||

| Elke Linda Buchholz |

||

| Impressum Datenschutz |

||

| Kontakt |

||

| Michael Bienert live erleben |

||