NEUES MUSEUM DIE WIEDERERÖFFNUNG IM OKTOBER 2009

Nofretete ist zurück auf der Insel

Von Elke Linda Buchholz

Mehr als ein halbes Jahrhundert war das Neue Museum Kriegsruine. Jetzt ist das vom britischen Architekten David Chipperfield wiederhergestellte Bauwerk wieder als Museum zu erleben, als letztes der fünf historischen Häuser auf der Berliner Museumsinsel. Ein Kapitel der Nachkriegszeit geht damit glücklich zu Ende. Das Ägyptische Museum und das Museum für Vor- und Frühgeschichte sind in ihr Stammhaus zurückgekehrt. Doch nichts ist hier mehr so wie vor 150 Jahren, als das Neue Museum als Erweiterungsbau des Alten Museums eröffnet wurde.

Schon bevor man das Neue Museum über den arkadengesäumten Vorplatz der

benachbarten Alten Nationalgalerie betritt, eröffnen sich ganz neue

architektonische Räume. Befreit von Bauzäunen verbinden sich die

solitären Museumsbauten endlich wieder zu einem Ensemble. Das moderne

Treppenhaus Chipperfields nimmt den Besucher im Inneren mit großer,

klarer Geste in Empfang. Unwiderstehlich ist der Impuls, sogleich in

die Bel Etage emporzusteigen und der Nofretete einen Besuch

abzustatten. Die Spannung ist groß: Wie werden die teilweise erhaltenen

historischen Räume mit ihren Fresken, Säulen und Kuppeln im

Zusammenspiel mit den bronzezeitlichen Urnen und ägyptischen Skulpturen

wirken?

Schon bevor man das Neue Museum über den arkadengesäumten Vorplatz der

benachbarten Alten Nationalgalerie betritt, eröffnen sich ganz neue

architektonische Räume. Befreit von Bauzäunen verbinden sich die

solitären Museumsbauten endlich wieder zu einem Ensemble. Das moderne

Treppenhaus Chipperfields nimmt den Besucher im Inneren mit großer,

klarer Geste in Empfang. Unwiderstehlich ist der Impuls, sogleich in

die Bel Etage emporzusteigen und der Nofretete einen Besuch

abzustatten. Die Spannung ist groß: Wie werden die teilweise erhaltenen

historischen Räume mit ihren Fresken, Säulen und Kuppeln im

Zusammenspiel mit den bronzezeitlichen Urnen und ägyptischen Skulpturen

wirken?

Das Kabinett der schönen Nofretete erreicht man durch den besterhaltenen Trakt, den Niobidensaal. Von der goldenen Deckenkonstruktion blicken antike Götter aus Wandbildern herab. "Es schuf Prometheus jede Kunst den Sterblichen" verkündet eine alte Inschrift. In langgestreckten Vitrinen rollt die Berliner Papyrussammlung, eine der bedeutendsten weltweit, hier die "Bibliothek der Antike" auf. Hieroglyphen-Romane und -Steuerquittungen, griechische Komödien und arabische Koran-Suren überdauerten im trockenen Wüstensand auf Papyrus, Pergament und Tontafeln. Flankiert werden die fragilen Schriftstücke durch Porträtköpfe antiker Dichter und Denker aus der Antikensammlung. Nicht nur hier bereichern und ergänzen solche Leihgaben kongenial die Präsentation der ägyptischen, vor- und frühgeschichtlichen Objekte.

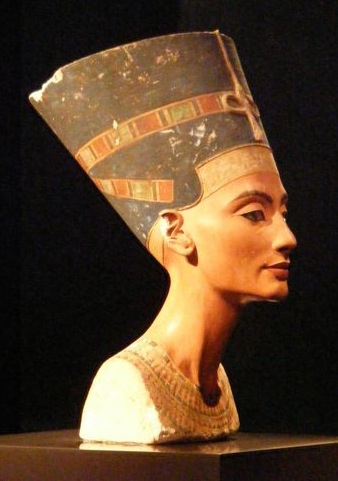

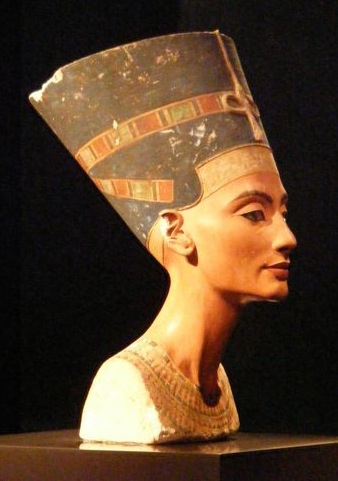

Nofretete

hält hoheitsvoll unter der historischen Nordkuppel Hof. Nur der Mäzen

James Simon, der ihre Ausgrabung 1912 finanzierte, darf in einer Nische

bei ihr weilen. Eigentlich ist die weltberühmte Büste ein

Bildhauermodell aus Kalkstein, überzogen mit bemalten Stuck. Eine ganze

Künstlerwerkstatt gruben die Berliner Archäologen damals in Amarna aus.

Die teils unvollendeten, manchmal erstaunlich realistischen Bildnisse

der Königsfamilie Echnatons erhalten nun auf der verglasten Plattform

im Ägyptischen Hof eine geradezu transzendentale Präsenz. Nicht als

kulturgeschichtliches Zeugnis, sondern als reine, überzeitliche Kunst

wollte der für das Ausstellungskonzept verantwortliche, mittlerweile

pensionierte Direktor Dietrich Wildung die ägyptische Skulptur zur

Geltung bringen. Zum Teil jedoch wirken die Pharaonen- und

Göttergestalten mit ihren über Jahrtausende perfektionierten Schreit-,

Sitz- und Standmotiven wie gefangen in den großen, dreidimensionalen

Metallumrahmungen, in denen sie präsentiert werden.

Nofretete

hält hoheitsvoll unter der historischen Nordkuppel Hof. Nur der Mäzen

James Simon, der ihre Ausgrabung 1912 finanzierte, darf in einer Nische

bei ihr weilen. Eigentlich ist die weltberühmte Büste ein

Bildhauermodell aus Kalkstein, überzogen mit bemalten Stuck. Eine ganze

Künstlerwerkstatt gruben die Berliner Archäologen damals in Amarna aus.

Die teils unvollendeten, manchmal erstaunlich realistischen Bildnisse

der Königsfamilie Echnatons erhalten nun auf der verglasten Plattform

im Ägyptischen Hof eine geradezu transzendentale Präsenz. Nicht als

kulturgeschichtliches Zeugnis, sondern als reine, überzeitliche Kunst

wollte der für das Ausstellungskonzept verantwortliche, mittlerweile

pensionierte Direktor Dietrich Wildung die ägyptische Skulptur zur

Geltung bringen. Zum Teil jedoch wirken die Pharaonen- und

Göttergestalten mit ihren über Jahrtausende perfektionierten Schreit-,

Sitz- und Standmotiven wie gefangen in den großen, dreidimensionalen

Metallumrahmungen, in denen sie präsentiert werden.

Großartig hingegen entfalten drei reliefgeschmückte Grabkammern aus der Pyramidenzeit ihre Wirkung, die seit dem Zweiten Weltkrieg nicht zu sehen waren. Die über und über mit fein gemeißelten Alltagsszenen von Bauern, Handwerkern, Tieren und Pflanzen verzierten Steinplatten stehen frei zugänglich im lichten Raum. Auf die ewige Existenz im Jenseits richtete sich die ägyptische Kultur aus.

Vom Musikinstrument bis zum Klapphocker, vom Schminkzeug bis zur Schale mit Früchten nahmen die Verstorbenen alles mit ins Grab, was der Mensch braucht. Die nie benutzten Gerätschaften für die Ewigkeit vermitteln ein lebendiges Bild der ägyptischen Alltagskultur. Allerdings muss man in den Keller hinabsteigen, um sie zu sehen. Auch die Mumien sind in die Unterwelt verbannt, wo sie unter niedrigen Ziegelgewölben eine fast beklemmende Wirkung entfalten.

Hoch und licht öffnen sich hier im Untergeschoss dagegen die beiden großen Höfe des Bauwerks, der Griechische und Ägyptische Hof, durch alle drei Geschosse bis zum verglasten Dach. Die Höfe bilden, wie Perlen an einer Schnur, einen Teil der Archäologischen Promenade, die künftig einmal alle Häuser der Museumsinsel unterirdisch miteinander verbinden soll. Menschheitsthemen wie Weltordnung, Götterbild und Jenseits werden hier epochen- und kontinenteübergreifend angesprochen. Gewaltige, roh behauene Steinfiguren aus russischen Steppe begegnen der kolossalen Marmorstatue des Zeus aus Magnesia, afrikanische Ahnenfiguren einem abstrakten Götterstein des Hinduismus. Acht verschiedene Museen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz haben daran mitgewirkt.

Keine der Sammlungen wurde durch den Zweiten Weltkrieg so stark

dezimiert, wie das Museum für Vor- und Frühgeschichte, das nun von

seinem peripheren Standort in Charlottenburg wieder ins Zentrum der

Berliner Museumslandschaft gerückt ist. Von 300 000 Inventarnummern vor

dem Krieg blieben durch Bombenschäden und Beutekunstverschleppungen nur

ein Drittel übrig. Der von Heinrich Schliemann ausgegrabene "Goldschatz

des Priamos" lagert noch immer im Moskauer Puschkin-Museum. Nur ein

paar Silbergefäße aus dem Troja-Schatz kehrten auf verschlungenen Wegen

nach Berlin zurück und sind nun erstmals seit dem Krieg dauerhaft zu

sehen. Die in Repliken gezeigten Goldfunde mahnen die Rückgabe der

Originale an, die den kostbarsten Schatz des Museums bildeten.

Keine der Sammlungen wurde durch den Zweiten Weltkrieg so stark

dezimiert, wie das Museum für Vor- und Frühgeschichte, das nun von

seinem peripheren Standort in Charlottenburg wieder ins Zentrum der

Berliner Museumslandschaft gerückt ist. Von 300 000 Inventarnummern vor

dem Krieg blieben durch Bombenschäden und Beutekunstverschleppungen nur

ein Drittel übrig. Der von Heinrich Schliemann ausgegrabene "Goldschatz

des Priamos" lagert noch immer im Moskauer Puschkin-Museum. Nur ein

paar Silbergefäße aus dem Troja-Schatz kehrten auf verschlungenen Wegen

nach Berlin zurück und sind nun erstmals seit dem Krieg dauerhaft zu

sehen. Die in Repliken gezeigten Goldfunde mahnen die Rückgabe der

Originale an, die den kostbarsten Schatz des Museums bildeten.

Das Museum für Vor- und Frühgeschichte bespielt den Südflügel des

Hauses auf drei Etagen. Die 40 000 Jahre Menschheitsgeschichte

durchstreift man hier vom Neanderthaler-Schädel bis zum

Mittelalter-Schwert, allerdings nicht in streng chronologischer

Ordnung. Vielmehr greift der Parcours die Stimmungen, Themen und Stile

der historischen Museumsräume auf. Abgeblätterte Wandflächen und

schrundige, kriegsbeschädigte Säulen verbreiten im Saal des antiken

Zypern eine raue Ruinenatmosphäre. Eine passende Kulisse für die Kultur

der römischen Provinzen, die vom Soldatenhelm bis zum Salbfläschchen in

den Vitrinen präsentiert wird, bieten im "Römischen Saal" die

Wandbilder antiker Städte. Mit einer Fülle von Objekten und Aspekten

erzählt die Ausstellung, wie unsere germanischen Vorfahren der

römischen Kultur begegneten, wie aus Germanen Christen wurden und wie

die Slawen sich auf Berliner Territorium ansiedelten.

Das Museum für Vor- und Frühgeschichte bespielt den Südflügel des

Hauses auf drei Etagen. Die 40 000 Jahre Menschheitsgeschichte

durchstreift man hier vom Neanderthaler-Schädel bis zum

Mittelalter-Schwert, allerdings nicht in streng chronologischer

Ordnung. Vielmehr greift der Parcours die Stimmungen, Themen und Stile

der historischen Museumsräume auf. Abgeblätterte Wandflächen und

schrundige, kriegsbeschädigte Säulen verbreiten im Saal des antiken

Zypern eine raue Ruinenatmosphäre. Eine passende Kulisse für die Kultur

der römischen Provinzen, die vom Soldatenhelm bis zum Salbfläschchen in

den Vitrinen präsentiert wird, bieten im "Römischen Saal" die

Wandbilder antiker Städte. Mit einer Fülle von Objekten und Aspekten

erzählt die Ausstellung, wie unsere germanischen Vorfahren der

römischen Kultur begegneten, wie aus Germanen Christen wurden und wie

die Slawen sich auf Berliner Territorium ansiedelten.

Im obersten Stockwerk stößt man schließlich in die frühesten Epochen der Menschheit vor. Wer diesen Bereich des Hauses betritt, fühlt sich unversehens in ein völlig anderes Museum versetzt. Statt elegant-klassischer Vitrinen bestimmt hier eine moderne, kubische Ausstellungsarchitektur aus schlichtem Sperrholz das Bild und verlockt zu immer neuen Ein- und Ausblicken. Direktor Matthias Wemhoff, der vor zwei Jahren sein Amt antrat, nutzte die Chance, wenigstens hier neue Formen der Präsentation zu erproben. Welche Fische der Steinzeitmensch angelte, wie sein Gebiss beschaffen war und wie er von Afrika aus die Welt eroberte, zeigen jahrtausendealte Originalfunde flankiert von Dioramen, Computersimulationen und aufklappbaren Zeitleisten.

Das berühmte Spitzenstück der Sammlung, ein bronzezeitlicher Hut aus

Gold, erstrahlt in einem Kabinett unterm historischen Sterngewölbe, ein

Solitär wie die Nofretete. Doch dieser Hut ist nicht nur magisch schön,

sondern auch klug: Zierliche Kreis- und Spiralornamente verschlüsseln

mathematisches Wissen über die Zyklen von Sonne und Mond, wie man

staunend erfährt. Unweit davon duftet es nach Fellen und frischem Holz.

Hier dürfen Kinder Steinzeitwebstuhl und Holzbohrer erproben, während

sich die Eltern nebenan über die aktuellen Aspekte des Themas Eiszeit

informieren. Ein lange im Depot schlummerndes Elchgerippe darf in

dieser publikumsfreundlichen Ausstellung seinen großen Auftritt

genießen, ebenso wie ein ausgestopfter Steinzeitmenschen im Fellgewand,

der gerade ein weibliches Idol aus Ton knetet.

Das berühmte Spitzenstück der Sammlung, ein bronzezeitlicher Hut aus

Gold, erstrahlt in einem Kabinett unterm historischen Sterngewölbe, ein

Solitär wie die Nofretete. Doch dieser Hut ist nicht nur magisch schön,

sondern auch klug: Zierliche Kreis- und Spiralornamente verschlüsseln

mathematisches Wissen über die Zyklen von Sonne und Mond, wie man

staunend erfährt. Unweit davon duftet es nach Fellen und frischem Holz.

Hier dürfen Kinder Steinzeitwebstuhl und Holzbohrer erproben, während

sich die Eltern nebenan über die aktuellen Aspekte des Themas Eiszeit

informieren. Ein lange im Depot schlummerndes Elchgerippe darf in

dieser publikumsfreundlichen Ausstellung seinen großen Auftritt

genießen, ebenso wie ein ausgestopfter Steinzeitmenschen im Fellgewand,

der gerade ein weibliches Idol aus Ton knetet.

Solch populäre Vermittlungsformen in der Vor- und Frühgeschichtlichen Abteilung kontrastieren aufs Schärfste mit der auratisierten Kunst-Atmosphäre in den Räumen des Ägyptischen Museums. Zwei gegensätzliche Auffassungen, wie sich Kulturgeschichte und Kunst heute präsentieren lassen, prallen hier unter einem Museumsdach aufeinander. Doch sie schließen einander nicht aus. Vielmehr schaffen sie ein ungewöhnlich abwechslungsreiches Miteinander von Ideen, Räumen und Zeiten. Tagelang könnte man hier verweilen, um das Zusammenspiel von Kunstwerken und Architektur zu genießen, immer neue Facetten und Bezüge zu entdecken. Jeder Saal hält neue Überraschungen bereit. Zeit und Kunst sind wandelbar, Museumskonzepte auch. Dies macht das Neue Museum auf großartige Weise erfahrbar.

Erstdruck: STUTTGARTER ZEITUNG vom 16. Oktober 2009

© für Text und Fotos: Michael Bienert und Elke Linda

Buchholz

© für Text und Fotos: Michael Bienert und Elke Linda

Buchholz

■ MEHR ÜBER DIE VOR- UND FRÜHGESCHICHTE IM NEUEN MUSEUM >>>

■ ZUM PORTRÄT DES ARCHITEKTEN DAVID CHIPPERFIELD >>>

■ DIALOGE O9 - SASHA WALTZ IM NEUEN MUSEUM >>>

Nofretete ist zurück auf der Insel

Von Elke Linda Buchholz

Mehr als ein halbes Jahrhundert war das Neue Museum Kriegsruine. Jetzt ist das vom britischen Architekten David Chipperfield wiederhergestellte Bauwerk wieder als Museum zu erleben, als letztes der fünf historischen Häuser auf der Berliner Museumsinsel. Ein Kapitel der Nachkriegszeit geht damit glücklich zu Ende. Das Ägyptische Museum und das Museum für Vor- und Frühgeschichte sind in ihr Stammhaus zurückgekehrt. Doch nichts ist hier mehr so wie vor 150 Jahren, als das Neue Museum als Erweiterungsbau des Alten Museums eröffnet wurde.

Schon bevor man das Neue Museum über den arkadengesäumten Vorplatz der

benachbarten Alten Nationalgalerie betritt, eröffnen sich ganz neue

architektonische Räume. Befreit von Bauzäunen verbinden sich die

solitären Museumsbauten endlich wieder zu einem Ensemble. Das moderne

Treppenhaus Chipperfields nimmt den Besucher im Inneren mit großer,

klarer Geste in Empfang. Unwiderstehlich ist der Impuls, sogleich in

die Bel Etage emporzusteigen und der Nofretete einen Besuch

abzustatten. Die Spannung ist groß: Wie werden die teilweise erhaltenen

historischen Räume mit ihren Fresken, Säulen und Kuppeln im

Zusammenspiel mit den bronzezeitlichen Urnen und ägyptischen Skulpturen

wirken?

Schon bevor man das Neue Museum über den arkadengesäumten Vorplatz der

benachbarten Alten Nationalgalerie betritt, eröffnen sich ganz neue

architektonische Räume. Befreit von Bauzäunen verbinden sich die

solitären Museumsbauten endlich wieder zu einem Ensemble. Das moderne

Treppenhaus Chipperfields nimmt den Besucher im Inneren mit großer,

klarer Geste in Empfang. Unwiderstehlich ist der Impuls, sogleich in

die Bel Etage emporzusteigen und der Nofretete einen Besuch

abzustatten. Die Spannung ist groß: Wie werden die teilweise erhaltenen

historischen Räume mit ihren Fresken, Säulen und Kuppeln im

Zusammenspiel mit den bronzezeitlichen Urnen und ägyptischen Skulpturen

wirken?Das Kabinett der schönen Nofretete erreicht man durch den besterhaltenen Trakt, den Niobidensaal. Von der goldenen Deckenkonstruktion blicken antike Götter aus Wandbildern herab. "Es schuf Prometheus jede Kunst den Sterblichen" verkündet eine alte Inschrift. In langgestreckten Vitrinen rollt die Berliner Papyrussammlung, eine der bedeutendsten weltweit, hier die "Bibliothek der Antike" auf. Hieroglyphen-Romane und -Steuerquittungen, griechische Komödien und arabische Koran-Suren überdauerten im trockenen Wüstensand auf Papyrus, Pergament und Tontafeln. Flankiert werden die fragilen Schriftstücke durch Porträtköpfe antiker Dichter und Denker aus der Antikensammlung. Nicht nur hier bereichern und ergänzen solche Leihgaben kongenial die Präsentation der ägyptischen, vor- und frühgeschichtlichen Objekte.

Nofretete

hält hoheitsvoll unter der historischen Nordkuppel Hof. Nur der Mäzen

James Simon, der ihre Ausgrabung 1912 finanzierte, darf in einer Nische

bei ihr weilen. Eigentlich ist die weltberühmte Büste ein

Bildhauermodell aus Kalkstein, überzogen mit bemalten Stuck. Eine ganze

Künstlerwerkstatt gruben die Berliner Archäologen damals in Amarna aus.

Die teils unvollendeten, manchmal erstaunlich realistischen Bildnisse

der Königsfamilie Echnatons erhalten nun auf der verglasten Plattform

im Ägyptischen Hof eine geradezu transzendentale Präsenz. Nicht als

kulturgeschichtliches Zeugnis, sondern als reine, überzeitliche Kunst

wollte der für das Ausstellungskonzept verantwortliche, mittlerweile

pensionierte Direktor Dietrich Wildung die ägyptische Skulptur zur

Geltung bringen. Zum Teil jedoch wirken die Pharaonen- und

Göttergestalten mit ihren über Jahrtausende perfektionierten Schreit-,

Sitz- und Standmotiven wie gefangen in den großen, dreidimensionalen

Metallumrahmungen, in denen sie präsentiert werden.

Nofretete

hält hoheitsvoll unter der historischen Nordkuppel Hof. Nur der Mäzen

James Simon, der ihre Ausgrabung 1912 finanzierte, darf in einer Nische

bei ihr weilen. Eigentlich ist die weltberühmte Büste ein

Bildhauermodell aus Kalkstein, überzogen mit bemalten Stuck. Eine ganze

Künstlerwerkstatt gruben die Berliner Archäologen damals in Amarna aus.

Die teils unvollendeten, manchmal erstaunlich realistischen Bildnisse

der Königsfamilie Echnatons erhalten nun auf der verglasten Plattform

im Ägyptischen Hof eine geradezu transzendentale Präsenz. Nicht als

kulturgeschichtliches Zeugnis, sondern als reine, überzeitliche Kunst

wollte der für das Ausstellungskonzept verantwortliche, mittlerweile

pensionierte Direktor Dietrich Wildung die ägyptische Skulptur zur

Geltung bringen. Zum Teil jedoch wirken die Pharaonen- und

Göttergestalten mit ihren über Jahrtausende perfektionierten Schreit-,

Sitz- und Standmotiven wie gefangen in den großen, dreidimensionalen

Metallumrahmungen, in denen sie präsentiert werden. Großartig hingegen entfalten drei reliefgeschmückte Grabkammern aus der Pyramidenzeit ihre Wirkung, die seit dem Zweiten Weltkrieg nicht zu sehen waren. Die über und über mit fein gemeißelten Alltagsszenen von Bauern, Handwerkern, Tieren und Pflanzen verzierten Steinplatten stehen frei zugänglich im lichten Raum. Auf die ewige Existenz im Jenseits richtete sich die ägyptische Kultur aus.

Vom Musikinstrument bis zum Klapphocker, vom Schminkzeug bis zur Schale mit Früchten nahmen die Verstorbenen alles mit ins Grab, was der Mensch braucht. Die nie benutzten Gerätschaften für die Ewigkeit vermitteln ein lebendiges Bild der ägyptischen Alltagskultur. Allerdings muss man in den Keller hinabsteigen, um sie zu sehen. Auch die Mumien sind in die Unterwelt verbannt, wo sie unter niedrigen Ziegelgewölben eine fast beklemmende Wirkung entfalten.

Hoch und licht öffnen sich hier im Untergeschoss dagegen die beiden großen Höfe des Bauwerks, der Griechische und Ägyptische Hof, durch alle drei Geschosse bis zum verglasten Dach. Die Höfe bilden, wie Perlen an einer Schnur, einen Teil der Archäologischen Promenade, die künftig einmal alle Häuser der Museumsinsel unterirdisch miteinander verbinden soll. Menschheitsthemen wie Weltordnung, Götterbild und Jenseits werden hier epochen- und kontinenteübergreifend angesprochen. Gewaltige, roh behauene Steinfiguren aus russischen Steppe begegnen der kolossalen Marmorstatue des Zeus aus Magnesia, afrikanische Ahnenfiguren einem abstrakten Götterstein des Hinduismus. Acht verschiedene Museen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz haben daran mitgewirkt.

Keine der Sammlungen wurde durch den Zweiten Weltkrieg so stark

dezimiert, wie das Museum für Vor- und Frühgeschichte, das nun von

seinem peripheren Standort in Charlottenburg wieder ins Zentrum der

Berliner Museumslandschaft gerückt ist. Von 300 000 Inventarnummern vor

dem Krieg blieben durch Bombenschäden und Beutekunstverschleppungen nur

ein Drittel übrig. Der von Heinrich Schliemann ausgegrabene "Goldschatz

des Priamos" lagert noch immer im Moskauer Puschkin-Museum. Nur ein

paar Silbergefäße aus dem Troja-Schatz kehrten auf verschlungenen Wegen

nach Berlin zurück und sind nun erstmals seit dem Krieg dauerhaft zu

sehen. Die in Repliken gezeigten Goldfunde mahnen die Rückgabe der

Originale an, die den kostbarsten Schatz des Museums bildeten.

Keine der Sammlungen wurde durch den Zweiten Weltkrieg so stark

dezimiert, wie das Museum für Vor- und Frühgeschichte, das nun von

seinem peripheren Standort in Charlottenburg wieder ins Zentrum der

Berliner Museumslandschaft gerückt ist. Von 300 000 Inventarnummern vor

dem Krieg blieben durch Bombenschäden und Beutekunstverschleppungen nur

ein Drittel übrig. Der von Heinrich Schliemann ausgegrabene "Goldschatz

des Priamos" lagert noch immer im Moskauer Puschkin-Museum. Nur ein

paar Silbergefäße aus dem Troja-Schatz kehrten auf verschlungenen Wegen

nach Berlin zurück und sind nun erstmals seit dem Krieg dauerhaft zu

sehen. Die in Repliken gezeigten Goldfunde mahnen die Rückgabe der

Originale an, die den kostbarsten Schatz des Museums bildeten.  Das Museum für Vor- und Frühgeschichte bespielt den Südflügel des

Hauses auf drei Etagen. Die 40 000 Jahre Menschheitsgeschichte

durchstreift man hier vom Neanderthaler-Schädel bis zum

Mittelalter-Schwert, allerdings nicht in streng chronologischer

Ordnung. Vielmehr greift der Parcours die Stimmungen, Themen und Stile

der historischen Museumsräume auf. Abgeblätterte Wandflächen und

schrundige, kriegsbeschädigte Säulen verbreiten im Saal des antiken

Zypern eine raue Ruinenatmosphäre. Eine passende Kulisse für die Kultur

der römischen Provinzen, die vom Soldatenhelm bis zum Salbfläschchen in

den Vitrinen präsentiert wird, bieten im "Römischen Saal" die

Wandbilder antiker Städte. Mit einer Fülle von Objekten und Aspekten

erzählt die Ausstellung, wie unsere germanischen Vorfahren der

römischen Kultur begegneten, wie aus Germanen Christen wurden und wie

die Slawen sich auf Berliner Territorium ansiedelten.

Das Museum für Vor- und Frühgeschichte bespielt den Südflügel des

Hauses auf drei Etagen. Die 40 000 Jahre Menschheitsgeschichte

durchstreift man hier vom Neanderthaler-Schädel bis zum

Mittelalter-Schwert, allerdings nicht in streng chronologischer

Ordnung. Vielmehr greift der Parcours die Stimmungen, Themen und Stile

der historischen Museumsräume auf. Abgeblätterte Wandflächen und

schrundige, kriegsbeschädigte Säulen verbreiten im Saal des antiken

Zypern eine raue Ruinenatmosphäre. Eine passende Kulisse für die Kultur

der römischen Provinzen, die vom Soldatenhelm bis zum Salbfläschchen in

den Vitrinen präsentiert wird, bieten im "Römischen Saal" die

Wandbilder antiker Städte. Mit einer Fülle von Objekten und Aspekten

erzählt die Ausstellung, wie unsere germanischen Vorfahren der

römischen Kultur begegneten, wie aus Germanen Christen wurden und wie

die Slawen sich auf Berliner Territorium ansiedelten. Im obersten Stockwerk stößt man schließlich in die frühesten Epochen der Menschheit vor. Wer diesen Bereich des Hauses betritt, fühlt sich unversehens in ein völlig anderes Museum versetzt. Statt elegant-klassischer Vitrinen bestimmt hier eine moderne, kubische Ausstellungsarchitektur aus schlichtem Sperrholz das Bild und verlockt zu immer neuen Ein- und Ausblicken. Direktor Matthias Wemhoff, der vor zwei Jahren sein Amt antrat, nutzte die Chance, wenigstens hier neue Formen der Präsentation zu erproben. Welche Fische der Steinzeitmensch angelte, wie sein Gebiss beschaffen war und wie er von Afrika aus die Welt eroberte, zeigen jahrtausendealte Originalfunde flankiert von Dioramen, Computersimulationen und aufklappbaren Zeitleisten.

Das berühmte Spitzenstück der Sammlung, ein bronzezeitlicher Hut aus

Gold, erstrahlt in einem Kabinett unterm historischen Sterngewölbe, ein

Solitär wie die Nofretete. Doch dieser Hut ist nicht nur magisch schön,

sondern auch klug: Zierliche Kreis- und Spiralornamente verschlüsseln

mathematisches Wissen über die Zyklen von Sonne und Mond, wie man

staunend erfährt. Unweit davon duftet es nach Fellen und frischem Holz.

Hier dürfen Kinder Steinzeitwebstuhl und Holzbohrer erproben, während

sich die Eltern nebenan über die aktuellen Aspekte des Themas Eiszeit

informieren. Ein lange im Depot schlummerndes Elchgerippe darf in

dieser publikumsfreundlichen Ausstellung seinen großen Auftritt

genießen, ebenso wie ein ausgestopfter Steinzeitmenschen im Fellgewand,

der gerade ein weibliches Idol aus Ton knetet.

Das berühmte Spitzenstück der Sammlung, ein bronzezeitlicher Hut aus

Gold, erstrahlt in einem Kabinett unterm historischen Sterngewölbe, ein

Solitär wie die Nofretete. Doch dieser Hut ist nicht nur magisch schön,

sondern auch klug: Zierliche Kreis- und Spiralornamente verschlüsseln

mathematisches Wissen über die Zyklen von Sonne und Mond, wie man

staunend erfährt. Unweit davon duftet es nach Fellen und frischem Holz.

Hier dürfen Kinder Steinzeitwebstuhl und Holzbohrer erproben, während

sich die Eltern nebenan über die aktuellen Aspekte des Themas Eiszeit

informieren. Ein lange im Depot schlummerndes Elchgerippe darf in

dieser publikumsfreundlichen Ausstellung seinen großen Auftritt

genießen, ebenso wie ein ausgestopfter Steinzeitmenschen im Fellgewand,

der gerade ein weibliches Idol aus Ton knetet. Solch populäre Vermittlungsformen in der Vor- und Frühgeschichtlichen Abteilung kontrastieren aufs Schärfste mit der auratisierten Kunst-Atmosphäre in den Räumen des Ägyptischen Museums. Zwei gegensätzliche Auffassungen, wie sich Kulturgeschichte und Kunst heute präsentieren lassen, prallen hier unter einem Museumsdach aufeinander. Doch sie schließen einander nicht aus. Vielmehr schaffen sie ein ungewöhnlich abwechslungsreiches Miteinander von Ideen, Räumen und Zeiten. Tagelang könnte man hier verweilen, um das Zusammenspiel von Kunstwerken und Architektur zu genießen, immer neue Facetten und Bezüge zu entdecken. Jeder Saal hält neue Überraschungen bereit. Zeit und Kunst sind wandelbar, Museumskonzepte auch. Dies macht das Neue Museum auf großartige Weise erfahrbar.

Erstdruck: STUTTGARTER ZEITUNG vom 16. Oktober 2009

© für Text und Fotos: Michael Bienert und Elke Linda

Buchholz

© für Text und Fotos: Michael Bienert und Elke Linda

Buchholz

■ MEHR ÜBER DIE VOR- UND FRÜHGESCHICHTE IM NEUEN MUSEUM >>>

■ ZUM PORTRÄT DES ARCHITEKTEN DAVID CHIPPERFIELD >>>

■ DIALOGE O9 - SASHA WALTZ IM NEUEN MUSEUM >>>

Michael Bienert

Elke Linda Buchholz

Stille Winkel in

Potsdam

Ellert & Richter Verlag

Hamburg 2009

ISBN:

978-3-8319-0348-1

128 Seiten mit 23 Abbildungen und Karte Format: 12 x 20 cm; Hardcover mit Schutzumschlag

Preis: 12.95 EUR

Elke Linda Buchholz

Stille Winkel in

Potsdam

Ellert & Richter Verlag

Hamburg 2009

ISBN:

978-3-8319-0348-1

128 Seiten mit 23 Abbildungen und Karte Format: 12 x 20 cm; Hardcover mit Schutzumschlag

Preis: 12.95 EUR