Greifen aus dem Permafrost

München: Die Hypo-Kunsthalle zeigt Schätze der sagenhaften Skythen

von Elke Linda Buchholz

»Was nun nördlich jenes Landes liegt, weiß keiner genau. Es hat mir auch keiner sagen können, der es gesehen hätte und behauptete, es zu wissen«, schreibt Herodot, der alte griechische Geschichtsschreiber. Für ihn lebten die Skythen am Ende der Welt. Noch weiter nördlich könne niemand vordringen, »wegen der ausgeschütteten Federn, die die Erde und die Luft erfüllen und den Ausblick versperren.« Gemeint waren damit umherwirbelnde Schneeflocken. Der an süd? liches Klima gewöhnte Historiker schauderte: »Acht Monate im Jahr herrscht ein Frost von unerträglicher Strenge.«

Hätte Herodot nicht so genau notiert, was er über die Skythen in Erfahrung bringen konnte, wir wüssten noch weniger über dieses sagenhafte Reiterkriegervolk, das vom 8. bis zum 3. Jahrhundert vor Christus die eurasische Steppe unsicher machte. Denn sie selber kannten keine Schrift, sie bauten keine Städte, prägten keine Münzen. Alles was von ihnen erhalten blieb, sind die Gräber ihrer Fürsten und Könige. Kein Hieroglyphenstein überliefert uns deren Namen, keine Inschrift die Mythen ihrer Götter. Wir wissen nicht einmal genau, wie sie sich selber nannten. Die Bezeichnung Skythen geht auf die Griechen zurück.

Grausiges weiß Herodot von ihren Toten? ritualen zu berichten: »Hat ein Skythe den ersten Mann erlegt, so trinkt er von dessen Blut. Aus den Schädeln aber fertigen sie Trinkschalen.« Den sesshaften Völkern waren diese Reiternomaden unheimlich: »Da sie nämlich weder feste Häuser haben noch Burgen, sondern sämtlich berittene Bogenschützen sind ... wie sollten sie da nicht unbesiegbar und unangreifbar sein?«

Jetzt gelingt es einer spektakulären Ausstellung in München, dieses rätselhaften Reitervolkes habhaft zu werden. In Berlin sahen bereits mehr als 100000 Besucher die Schau. Sie wartet mit kiloschweren Goldschätzen von unermesslichem Wert auf, mit einer eisgekühlten Mumie, schaurigen Schädeln und 2000 Jahre alten Filzstiefeln, Felljoppen und Streitäxten. Keine goldstrotzende Schatzkammerausstellung wollte Hermann Parzinger, Präsident des Archäologischen Instituts und Initiator der Ausstellung, präsentieren, sondern die Entwicklung einer großen, eigenständigen Kultur in ihrer ganzen Breite erlebbar machen. »Ich halte es für ganz essentiell, dass die Objekte in archäologischen Ausstellungen kontextualisiert werden, stärker als bisher üblich. Einen Monet oder einen Picasso hängt man an die Wand, der wirkt für sich. Mit einem Tontopf oder einem Steinbeil ist es ein bisschen schwieriger.« So ist alles in modernstem Design und medialer Vielfalt aufbereitet. Trotzdem verlangt die Ausstellung dem Besucher einiges ab, wenn er mehr mitnehmen will als den Glanz des Goldes und den Gruseleffekt der Gebeine. Wer weiß schon, wo die Republik Tuva liegt, wer hat je von Saken, Sauromaten oder der Pazyryk-Kultur gehört? Es ist eine Reise zu sehr fernen Horizonten, zeitlich wie räumlich.

Siebzehn Museen aus sechs Ländern haben dazu beigetragen; fünf Staatspräsidenten aus Deutschland, der Ukraine, Russland, Kasachstan und der Mongolei treten als Schirmherren auf. Allein diese Kooperation von teils heiklen Partnern ist eine Sensation.

Die Skythen im engeren Sinne lebten nördlich des Schwarzen Meeres auf dem Gebiet der heutigen Ukraine, die Ausstellung weitet den Blick auf das gesamte Phänomen der skythenzeitlichen Reiternomaden, von Südsibirien bis nach Ungarn. Die Reise beginnt weit im Osten irgendwo am Rande der Mongolei. Dort machen Forscher die Anfänge der nomadischen Reitervölker dingfest. Hunderte von Grabhügeln erheben sich im Tal der Könige bei Arzhan in Tuva: Ein riesiger Fürstenfriedhof aus dem späten 9. und 8. Jahrhundert vor Christus. Die Grabbauten, Kurgane genannt, messen bis zu 100 Meter im Durchmesser. »Pyramiden der Steppe« nennt sie Hermann Parzinger. Er ging 2002 gemeinsam mit russischen Kollegen daran, einen solchen Kurgan Schicht für Schicht freizulegen. »Für uns war entscheidend, diese fürstlichen Grabbauten einmal nach allen Regeln der Kunst mit der modernsten Grabungstechnik zu untersuchen und zu dokumentieren. Denn das sind Architektur gewordene Rituale: Sie geben uns Auskunft über die Begräbniskulte der Skythen.« Skelette von Pferden und Menschen in den Grabkammern bestätigten den Bericht Herodots, dass die Skythenherrscher nicht nur ihre Pferde mit ins Grab nahmen, sondern auch ihre Gefolgsleute und Ehefrauen.

Dem Archäologenteam stockte der Atem, als dann plötzlich Gold durch die Balkendecke unter ihren Füßen schimmerte. Die Grabkammer war seit 2500 Jahren unberührt und barg einen Schatz von mehr als 5000 Goldobjekten: einer der spektakulärsten archäologischen Funde der vergangenen Jahrzehnte überhaupt. Ein 50-jähriger Mann und seine 20 Jahre jüngere Ehefrau lagen auf schwarzem Filzteppich, die Köpfe nach links gedreht. Daneben Köcher mit Pfeilen, eiserne Dolche, Streitpickel, bronzene Spiegel. Die Kleidung aus Filz und Leder war verrottet. Dem Gold jedoch konnten die Jahrtausende nichts anhaben. Winzige Widder, Panther und Löwen zieren den kiloschweren Halsreif des Fürsten. Auch auf dem Griff seines Dolches drängen sich Tierfiguren, sie schmücken den goldbeschlagenen Köcher, den Kopfputz, blinken in Form von tausend winzigen Raubkatzen auf dem Gewand. »Das war pures Glück, damit hatten wir nicht gerechnet«, sagt Parzinger.

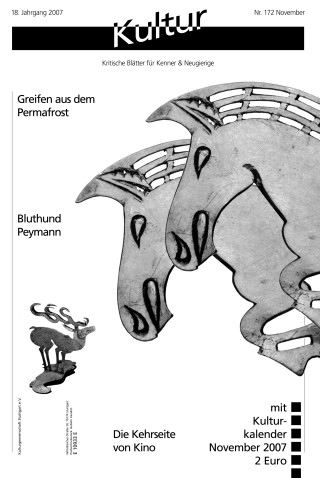

Nicht der Materialwert macht den Goldfund so bedeutend. Die kunstvoll gearbeiteten Stücke zeigen in atemberaubender Weise eine Seite der Skythenkultur, von der Herodot schweigt: ihre hochentwickelte, eigenständige Kunst, den skytho-sibirischen Tierstil. Wie Bildmarken ziehen sich die Hirsche, Adler, Ziegenböcke, Panther und Greifen quer durch die Zeiten und Räume der Ausstellung. Mit einem staunenswerten Sinn für ornamentale Schönheit sind die Körper der Tiere stilisiert, realistisch die Hufe, Klauen und Zähne ausgearbeitet. Künstlerisch wirken sie noch im 21. Jahrhundert frisch wie am ersten Tag, von markanter Schärfe. Wie Feuerflammen lodern die Geweihe der Hirsche, ihre weit ausgreifenden Hufe biegen sich zu Kreisformen, Panther blecken ihre Zähne. Und Pferde, immer wieder Pferde. Mit untergeschlagenen Beinen und Hufen, so wie man sie auch in den Gräbern fand.

In den Bergregionen des Altai konservierte der eisige Boden die Mumien der Verstorbenen samt ihrer Fellmäntel, Wollhosen und den typischen hoch aufragenden Kopfbedeckungen. Eine ganze Alltagskultur tritt hier ans Licht, regelrecht tiefgefroren in Eisblöcken, die sich unterhalb der Kurgane bildeten. Prächtige Holzschnitzereien, farbige Webarbeiten, sogar Seide aus China besaßen diese Kriegerfürsten. Staunend entdeckt man, dass sie blond waren, keine Asiaten also, sondern ferne europäische Verwandte. Ihre Oberarme tätowierten die Skythen mit Tiermotiven, die heutzutage als cool gelten würden. Ob es damals spirituelle Zeichen waren?

Das Zeitfenster für weitere archäologische Entdeckungen im Altai könnte sich bald schließen. Denn die globale Klimaerwärmung taut die Permafrostböden unaufhaltsam auf. Dann zerfällt in kürzester Zeit, was über Jahrtausende unversehrt in den vereisten Kurganen überdauerte. Die Eismumie, die Hermann Parzinger im vergangenen Sommer im mongolischen Altai barg, könnte eine der letzten gewesen sein. Zurzeit wird sie in den Labors der Russischen Akademie der Wissenschaften in Nowosibirsk auf Herz und Nieren untersucht, mit Hilfe von Röntgenstrahlen, Mikroskop und Molekularbiologie.

Klimatische Veränderungen übrigens waren vermutlich auch der Grund, warum die Skythen ihre Ursprungsregion verließen und sich immer weiter gen Westen ausbreiteten. Im Siebenstromland im heutigen Kasachstan fand man den »Goldenen Mann von Issyk«, einen Skythen-Krieger im goldübersäten Gewand. Zwischen Ural und Wolga siedelten die Sauromaten; ein verwandtes Volk, das laut Herodot von den Amazonen abstammte. Vielleicht keine reine Legende: Archäologen fanden Waffenbeigaben in Frauengräbern. Reine Statussymbole?

Im nördlichen Schwarzmeerraum schließlich begegneten die Skythen auf ihrem Weg nach Westen den Griechen. Es kam zu einer einzigartigen Symbiose von griechischer Hochkultur und skythischer Nomadenkultur. Auf goldenen Halsreifen oder Schmuckkämmen sieht man, wie sich der skythische Motivschatz der Pferde, Löwen und Greifen mit dem naturalistischen Darstellungsstil der Griechen verbindet. Männer im Skythengewand treten auf, in Hosen und Jacken, mit feinen, fast porträthaften Gesichtern. Sie melken Schafe, verbrüdern sich beim Trank. Und erst in diesem Moment fällt einem auf, was in der skythischen Kunst die ganze Zeit über unsichtbar blieb: der Mensch. Sie bleiben ein fremdes Volk, die Skythen, trotz alledem.

Vom 26. Oktober

bis 20. Januar 2008;

der Katalog kostet

49,95 Euro.

ERSTDRUCK: Kultur. Kritische Blätter, Heft 172 (2007)